| レイオフ 【下崗】 lay-off | ||||||||||||||||||||||||||||

| 一時解雇あるいは一時帰休。 ◆「崗」とは、職場の持ち場を指す。持ち場を離れるという意味だが、レイオフ(一時解雇)の意味で用いられる。事実上の解雇であり、いずれは失業者になる。ただし当該企業に従業員としての「籍」は一定期間残されており、その間はなにがしかの手当てを得られる。その期間に新たな雇用を探すことを期待されており、その期間が過ぎれば、失業者になる。 ◆国有企業改革のなかでレイオフが大発生したのは、計画経済がもたらした就業構造が企業改革の深化、技術の進歩、経済構造の調整に適応できなくなったためである。下崗には、工場内待機、長期休暇、交替休業、内部退職、給与停止などがある。 ◆1997年の一時解雇者は1151万人で、そのうち国有企業の一時解雇者は787万人にのぼる。都市登記業者576.8万人と一時解雇者とを合わせた実質失業者は1727.8万人で、実質失業率8.7%と計算される。 ◆インフレが抑制された1995年以後この一時解雇者の再就職問題が最大の社会問題になっている。 世界同時株安、無給休暇の再来懸念 2015/08/25 15:45

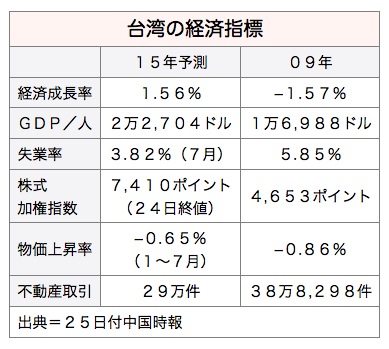

中国発の世界同時株安を受けて、2008年の世界金融危機の際のような企業の無給休暇が再び広がらないか、懸念が強まっている。毛治国行政院長は24日、無給休暇の拡大は景気後退の警戒信号だとして緊急対策会議を開催した。経済部工業局によると、8月前半の無給休暇実施企業は16社、517人。宏達国際電子(HTC)、中環(CMCマグネティクス)など、大手上場企業が人員整理、工場閉鎖に踏み切るケースも出始めた。25日付中国時報などが報じた。

毛行政院長は同日早朝、経済部、労働部に対し、無給休暇の実態調査と緊急対応策の提出を指示した。 行政院関係者は、もし無給休暇が広がれば、企業の受注減少を反映している可能性が高く、景気後退の指標といえるため、政府として対策を打たなければならないと語った。 CMC楊梅工場閉鎖、140人解雇 経済部工業局が同日夜に発表した統計によると、県市政府に届け出があった8月前半の無給休暇実施企業は7月後半より3社・122人減少した。 県市別でみると、新北市では光電業界の5社が計138人に対し月1〜6日の無給休暇を実施している。桃園市は過去3カ月で6社から届け出があり、対象は205人。従来型の製造業、輸出中心の企業が多い。うち楊梅区の基板メーカーは従業員107人に月2〜5日の無給休暇を与えている。新竹県では電子メーカー1社が19人を対象に6月8日、7月8日からの2段階で無給休暇を実施した。苗栗県では、台湾ミシュランタイヤが苗栗工場16人に7月1日〜9月末まで月4日の無給休暇を実施している。台南市はスズ製品メーカー、昇立特金属が9月26日から2人に無給休暇を実施する。 経済部の職員は、台中市のLED(発光ダイオード)関連メーカー、聯勝光電(ハイパワーオプト、HPO)が7月中旬から121人に対し無給休暇を実施しており、終了時期は未定だと話した。 一方、台中市ではある紡織メーカーが廃業を申請し、従業員10人余りが解雇された。この他、光ディスク大手、中環(CMCマグネティクス)が経営悪化で、9月に桃園市の楊梅工場を閉鎖し、140人を解雇する。同社は同日、楊梅工場の賃貸契約を更新しないことを決定しており、解雇するのは全従業員の5%未満と説明した。  アジア通貨危機、再来せず=外資 台湾株式市場の加権指数は24日、取引時間中に一時583.85ポイント(7.5%)下落し、終値も7,410.34ポイントと、先週末の終値から376.58ポイント(4.83%)急落した。なお、25日の台湾株式市場は国家金融安全基金の介入もあり、一転前日比265.3ポイント(3.58%)上昇の7,675.64ポイントへと反騰した。 行政院国家発展委員会(国発会)の杜紫軍主任委員は、今回の世界同時株安は原油価格低迷、経済成長の伸び悩みが原因で、97年のアジア通貨危機、08年の世界金融危機とは状況が異なるとの見方を示した。ただし、今年の世界経済は09年以降で最も悪く、世界同時株安の打撃の大きさに注目する必要があると語った。 メリルリンチ、JPモルガン・チェース、モルガン・スタンレーなど外資系金融機関は、アジア通貨危機のような事態には至らないとの認識だ。アジアの新興国は体質が大幅に改善している上、通貨が当時のように割高になっておらず、各国政府には十分な政策的対応手段があるためだ。 有給休暇と無給休暇 労働基準法上の休暇には,賃金が支払われる「有給休暇」と,そうでない「無給休暇」とがあります。 有給休暇は,労働基準法に定めがある場合(年次有給休暇)か,就業規則などによって定められている場合に認められます。これらの定めのない休暇については,原則として無給となります。 なお,労働基準法では,使用者は,一定の要件を満たした労働者に対しては,必ず年次有給休暇(年休)を与えなければならないとしています(同法39条)。 具体的には,6か月以上継続勤務し,そのうつの全労働日の8割以上出勤した労働者については,法律上当然に,10日間以上の年次有給休暇が発生するとされています。 その後は,1年勤務するごとに,(10日+勤務年数)以上の有給休暇を与えなければなりません。 例えば,1年6か月勤務後は11日以上,2年6か月勤務後は12日以上,3年6か月勤務後は13日以上・・・というように増えていきます。ただし,上限は20日です。 2008年9月にアメリカのリーマン・ブラザーズが経営破綻したのをきっかけに、世界的な金融危機が発生した。台湾でも多くの企業で従業員を対象に「無給休暇」が実施された。当時の悪夢が昨年下半期になって再び起きた。 ‧「休暇恐怖症」という職業病が蔓延 世界的な景気成長の減速の影響で、昨年第3四半期(7~9月)から台湾のハイテク業界で無給休暇実施のうわさが流れるようになった。無給休暇を実施していない企業でも、従業員に有給休暇の消化を奨励する、生産ラインのスタッフを削減する、といった方法で、業績不振に対応するところが出始めた。このため従業員の間で、いつ自分が無給休暇の対象となるのか、という不安感が広がった。 ある大手の太陽電池メーカーでは、昨年10月21日、突然に従業員1人につき1カ月当たり3~4日の無給休暇を行うことを発表した。従業員は「無給休暇など思いもしなかった。従業員として今年1月の旧正月(新暦1月23日が旧暦元日。1月21日から29日までが旧正月休み)が迎えられるのか、年末のボーナスは出るのだろうか」と不安を示した。しかし会社側は、景気が大幅に変動しており、無給休暇の実施はやむを得ないと説明した。 このほか、LED(発光ダイオード)照明設備メーカーでも月に5日の無給休暇を開始した。無給休暇の実施はそのまま、従業員の減収につながる。中堅クラスの従業員の場合、約1万台湾元の減少が予想される。台湾では、雇用者が労組の同意を得ないで従業員に対し休暇の取得、あるいは就労時間の削減などを行った場合、労基法に違反したとして2万元(当時のレートで1元=約2・53円)以上、30万元以下の罰金を支払わなければならない。それでも敢えて無給休暇の実施に踏み切らざるを得ないとなれば、その企業は経営的に厳しい状況に追い込まれているといえる。 2008年下半期から2009年にかけて、金融危機の影響が世界的に波及した。台湾では2009年2月末までに23万9000人の労働者が、勤め先から無給休暇の対象とされた。これに、それぞれの家族を加えると、その影響は数十万人に上った。その後、世界的に景気が回復に向かった影響で、台湾でも無給休暇を実施する企業の数が徐々に減少した。 昨年初めにはまだ幾つかの企業が無給休暇を実施していたが、5月には完全になくなった。しかし下半期になってから、再び一部の企業で無給休暇に踏み切った。景気の動向次第では、これがさらに拡大することが予想され、従業員を含めた業界関係者の間で不安が広がった。 そのころ、台湾のサラリーパーソンの間で「休暇恐怖症」という職業病が蔓延した。これは景気低迷による業績成長の減速、高い失業率という実態、さらに、休暇を取ることによって自分に対する上司の評価が下がるのではないかという不安などから、私用があっても決して休みを取らない状況を指す。これはむしろ休みが取れないというべきかもしれない。有給休暇を取ることがはばかられる状況は、やはり企業の体質に問題がある。 無給休暇を実施していない企業の従業員も、いつ無給休暇が始まるか、不安を感じているのは言うまでもない。さらに、この時期に少しでも働く姿勢を示し、いわば会社へのロイヤリティを見せて上役に認めてもらい、自分が無給休暇の対象から外されることを願う従業員も出てこよう。 従業員がやる気を出し、良い意味で社内の競争が進み、それが全体の業績成長につながるのであれば、それはそれで結構だ。しかし従業員の間で疑心暗鬼が生まれ、他人を陥れる、足を引っ張り合う、あるいは上司が公平、冷静な目で部下の評価ができなくなってしまっては、企業の成長は見込めなくなる。 このような例もある。電子業界の企業で働くある女性は、こなさなければならない業務量が多く、このため1日の就労時間は12時間に及んでいた。有給休暇を取ることはほとんどなかった。多忙な毎日だが、これが生活習慣となっていた。ある時、休養のため数日の有給休暇を取ったものの、かえって生活のリズムが狂い、本来なら働いている時間を家でどう過ごせばよいのか分からず、また仕事が気にかかり、結局は時間を持て余し、精神的なストレスがたまったという。 2012年に入り、こうした状況にもやや改善が見られるようになった。労働問題を担当する行政院労工委員会(日本の厚生労働省に相当)が1月2日に発表した統計によると、昨年12月31日までに無給休暇を実施すると報告した企業は109社、無給休暇の対象となる従業員の数は1万人を超えて1万3034人で、実際に無給休暇の対象となったのは1万2487人だった。また109社のうち、8社はすでに無給休暇を停止して通常の操業に戻った。 さらに同委員会の統計によると、1月15日の時点で無給休暇実施の報告があった企業は91社で、前回の108社に比べて18社減少した。対象となった従業員は1万1630人で、前回比1404人減少した。同委員会が昨年10月31日から無給休暇の実施状況について調査を開始して以来、無給休暇を実施している企業、および対象の従業員が減少したのは初めて。 ところで、景気の先行き不透明から来る雇用不安が拡大するのにつれて、台湾のサラリーパーソンの間では占いが流行しつつある。台湾の求人サイトyes123求職網が昨年12月に実施し、まとめた調査結果によると、「占いに行ったことがある」というのはサラリーパーソンの68・3%で、いずれも「この1年間に3回以上行った」と回答した。 特に、昨年9月以降に「占いに行ったことがある」という人の数は、それ以前に比べて約15%増加した。ちょうど企業の無給休暇、あるいはリストラのニュースがメディアを騒がせた時期と一致している。 占い師に占ってもらう内容については、48・5%が「仕事、事業に関すること」と回答した。占いを好むサラリーパーソンの業種は、比率の高い順にメディア、保険、百貨だった。人気の高い占いの方式は、八字(四柱推命)、紫微、面相および手相、易経、星象。 yes123求職網の陳暁梅主任によると、2012年の景気に対する不安感が高まっていることから、多くのサラリーパーソンが「仕事が順調である」ことを希望している。調査の結果、32・1%が「良い仕事が見つかる」ことを、また28・7%が「2012年の給与アップ、あるいはボーナスなどの手当て増加」を望んでいることが分かった。 一方で「勤めている会社によるリストラや無給休暇の実施、倒産」への不安を感じているという回答は18・4%に上った。 占いばかりではなく、風水もまた台湾では重要視される。yes123求職網によると、サラリーパーソンの76・5%が「職場の風水を信じる」と回答し、24・6%が「トイレのそばはオフィスの中で最も運気が悪い」と信じていた。また開運に最も有効な方法については「水晶を身に付ける」が48・9%、「机の上に開運竹(=富貴竹、ミリオンバンブー)を置く」が21・8%だった。 今回の調査は2011年12月6日から16日にかけて、会員を対象にサンプリング方式で行われた。有効回答は1335で、信頼度は95%、誤差率は±2・68%。 <2011~2012年の無給休暇実施企業と対象者>

*対象者数は企業から報告された人数 *資料:行政院労工委員会 屋台骨が揺らぐ台湾産業界、ハイテク業界に「無薪假(無給休暇)」の嵐 液晶パネル大手の友達光電と奇美電子は、四半期当たりの赤字が100億台湾ドル(1台湾ドル=2・5円)に達した。このため、従業員に有給休暇の取得を求めている。 台湾北部最大のハイテク工業団地、新竹科学工業園区では、有給休暇を実施する企業が15社に上り、そのほとんどが半導体と液晶パネル関連だ。今年の有給休暇で間に合わなければ、来年分も取るように求められる。企業としては無給休暇の実施によるイメージ低下を避けたいからだ。 しかし、有給休暇を使い終えれば「無薪假」(無給休暇)を取らざるをえない。無給休暇の対象者はハイテク産業の労働組織・台湾電子電機資訊産業工会によると2万1500人(労働行政の政府機関・行政院労工委員会は2801人と発表)。 こうした景況感の悪化は、DRAM(記憶保持動作が必要な随時書き込み読み出しメモリ)、液晶パネル、太陽光発電、LED(発光ダイオード)といったハイテク産業に共通している。うち、太陽光発電は生産がほぼ停止状態に陥っている。 台湾のハイテク産業はGDPの25%以上を占める主柱。そのハイテク産業に端を発した無給休暇の衝撃は、直接雇用されている60万人だけではなく、他の産業にも波及する。 ハイテク産業の廃棄物回収処理業者、金益鼎の主力工場に従業員の姿はまばらだ。数カ月前の忙しさは見る影もない。以前なら液晶パネルモジュールの廃棄物を1カ月に2~3回は回収・処理していたが、今では月1回程度しかない。 さらに、空港での貨物輸送量にも影響が及んでいる。チップやノートパソコンなど電子製品の航空貨物は、昨年8月の2万30トンから、今年同月には1万8660トンに減少。世界金融危機末期の2009年8月の1万9180トンよりも少ない状況だ。 友達光電では金融危機当時の体制を復活させ、すべてのスタッフがコスト削減に取り組んでいる。増産投資は停止し、手持ちの資金は研究・開発に集中させている。副社長以上の幹部には15%の減給を実施した。そうしなければ、投資家の信頼を一気に失ってしまいかねないからだ。 もし、DRAMと液晶パネル産業で融資が返済できなくなったらどうなるか。5大金融持ち株会社の貸出資産のうち3分の1が消える。ハイテク産業で無給休暇、人員削減が進められると同時に、銀行では貸倒引当金の引き上げがひそかに進められているという。 苦境脱出のモデルは晶元光電と大聯大 ハイテク産業の苦境を乗り越える策としては、企業の合併が避けられない道となっている。その最良のモデルとされるのが、LEDチップメーカーの晶元光電と、半導体流通の大聯大だ。 晶元光電は一定比率で資本参加を繰り返し、広■(金偏に家)光電、南亜光電などエピタキシャル・ウエハメーカーを傘下に収めてきた。生産規模を拡大することで技術、特許、市場の統合を推進。その結果、晶元光電は生産量で世界最大のLEDチップメーカーとなった。 しかし、同社の李秉傑会長は、韓国や中国からの追い上げで台湾のLED産業の優勢は失われつつあり、しかも付加価値がブランドと流通に移りつつある中で、台湾はこの分野で最も弱いと指摘する。 そして、LEDに限らず台湾の多くの電子企業は合併を必要としているが、合併にとって最良の時期をすでに逸している。現在は生産規模と特許を確保した企業だけが競争力を獲得できる、と強調する。 一方、大聯大は株交換方式で各社の独立性を維持しながら、同一プラットフォームでの統合を進め、これによってコストを削減し、経営をスリムにし、リスクを軽減させることが可能となった。グループ会社間の協力と競合で、好成績を生み出すことができるようになったのだ。 こうしたモデルはどの産業にでも適用できるはずだ。それをなぜやらないのか。同社の黄偉祥会長は、「合併後に経営陣が交代させられることを恐れるからだ」と指摘する。 また、黄会長は3~5年後には企業の株式時価総額で50億~100億米ドルはないと、海外投資家から見向きもされなくなるだろうと予測する。現在、苦境に陥っている液晶パネル分野は、友達光電と奇美電子の大手2社が合併を検討すべきときに来ている。人員削減に踏み切った英業達も、優先的にグループ内企業の合併を進めるべきだろう。 台湾のハイテク産業は今後積極的に合併を進め、企業を大きく強くするしか生き残る道はない。しかし、中央研究院の翁啓恵院長は「台湾のハイテク企業は自主性が強く、統合は難しい」と嘆く。 それを克服するには、韓国や中国のような政府主導の政策が欠かせないはずだ。はたして、来年の総統選挙に向けて戦う2人の候補者は、台湾のハイテク産業の将来をどう描くのだろうか。 (台湾『今周刊』No.776/ライ筱凡、許セイ文、翁書テイ =週刊東洋経済2011年12月3日号) | ||||||||||||||||||||||||||||

2015年11月27日金曜日

下崗

登録:

コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:

コメントを投稿